🎍餅つき大会に保健所の許可は必要?開催前に必ず確認すべき衛生ルールとは

年末年始や地域の行事で大人気の「餅つき大会」🎍

でも、主催者の方からよく聞くのが「保健所の許可って必要なの?」「消防署への届出っているの?」という疑問です。

実は、行事の目的や規模によって必要な手続きが変わるんです!

この記事では、餅つきQ太郎が実際の行政ルール・衛生基準をもとに、わかりやすく解説します💡

📚 目次

1️⃣ 餅つき大会の開催前に確認すべき行政手続き

└1.1 餅つき大会と行政の関係(保健所・消防署・自治体)

└1.2 「家庭内行事」と「地域・公共イベント」の線引き

└1.3 トラブル防止のために必ず事前確認しておくべきこと

2️⃣ 餅つき大会の保健所への届出は必要?

└2.1 食品を調理・提供する場合の「営業許可」とは

└2.2 営利目的でない行事(町内会・保育園・学校・福祉施設)はどうなる?

└2.3 「臨時営業届」が必要な自治体の例

└2.4 判断基準が自治体で異なる理由

└2.5 最寄りの保健所に相談すべきタイミング

3️⃣ 餅つき大会での衛生管理ポイント

└3.1 ノロウイルス・食中毒防止の基本対策

└3.2 手洗い・器具消毒・使い捨て手袋などの準備

└3.3 加熱・冷却・保存温度の管理

└3.4 イベント中の衛生責任者の役割

└3.5 餅つき道具(臼・杵・蒸籠)の洗浄と消毒方法

4️⃣ 消防署への届出が必要なケース

└4.1 餅つき大会で「火気」を使用する場合の取り扱い

└4.2 ガスコンロ・プロパンガス・炭火を使用する際の注意点

└4.3 「火気使用届出書」が必要な場合の目安

└4.4 届出先と申請手順(開催7日前までが目安)

└4.5 消防点検で確認される主な安全ポイント

5️⃣ 行政への届出フローまとめ

└5.1 開催までのスケジュール(約1か月前からの流れ)

└5.2 保健所と消防署、どちらに相談すべき?

└5.3 行政からの指導があった場合の対応方法

└5.4 届出書式と提出例(臨時営業届・火気使用届)

6️⃣ 餅つき大会で起こりやすいトラブル事例と防止策

└6.1 食中毒・アレルギー・異物混入の事例

└6.2 餅の喉詰まり事故への対策

└6.3 ガス漏れ・火災トラブルの予防

└6.4 開催当日の安全確認リスト

7️⃣ 専門業者に依頼するメリット

└7.1 餅つきQ太郎などの「出張餅つきサービス」とは

└7.2 保健所・消防基準を満たした器具・体制

└7.3 設営・消毒・火気管理までプロが対応

└7.4 行政届出のサポートも可能で主催者負担を軽減

8️⃣ まとめ|安心・安全な餅つき大会を成功させるために

9️⃣ FAQ(よくある質問)

1️⃣ 餅つき大会の開催前に確認すべき行政手続き

1.1 餅つき大会と行政の関係(保健所・消防署・自治体)

餅つき大会は「食品を扱うイベント」として、保健所の衛生基準・消防署の火気安全基準が関係します。

開催前に確認すべき三つの窓口は以下の通り👇

- 保健所:食品の取り扱い・衛生管理・営業届出

- 消防署:火気・ガス器具の使用届出

- 自治体:公共施設の利用申請・行事申請

1.2 「家庭内行事」と「地域・公共イベント」の線引き

家族や親戚だけの餅つきは届出不要です。

一方、地域・保育園・会社・学校 など不特定多数が集まる行事は「公共性があるイベント」とされ、保健所・消防署への確認が必要になります。

1.3 トラブル防止のために必ず事前確認しておくべきこと

- 会場使用の可否(公園・広場など)

- 火気使用の条件(炭・ガス器具など)

- 餅や食材を配るか・販売するか

事前に確認しておくと、当日「届出漏れ」「安全指導」などのトラブルを防げます。

2️⃣ 餅つき大会の保健所への届出は必要?

2.1 食品を調理・提供する場合の「営業許可」とは

営利目的で食を提供する場合には、食品衛生法に基づき「営業許可」が必要です。

2.2 営利目的でない行事(町内会・保育園・学校・福祉施設)はどうなる?

町内会・学校・福祉施設などが主催する行事では、営利目的でなければ許可不要 とする自治体が多くあります。

2.3 「臨時営業届」が必要な自治体の例

一部自治体では、規模が大きい場合や不特定多数へ提供する場合に「臨時営業届」を求めます。

例:東京都・神奈川県の一部では臨時営業届が必要。

2.4 判断基準が自治体で異なる理由

行政ごとに「行事の定義」「規模」「提供方法」の解釈が異なるため、必ず地域の保健所に確認しましょう。

2.5 最寄りの保健所に相談すべきタイミング

遅くとも開催3週間前までに相談するのが理想です。

衛生チェックや書類の提出に余裕を持たせましょう。

3️⃣ 餅つき大会での衛生管理ポイント

3.1 ノロウイルス・食中毒防止の基本対策

- 参加者・調理者は健康状態をチェック

- マスク・帽子・手袋を着用

- 加熱調理でリスクを下げる

3.2 手洗い・器具消毒・使い捨て手袋などの準備

臼・杵・蒸籠・ざる・ボウルなどを使用前にアルコール消毒または熱湯で殺菌しましょう。

丸め作業は必ず手袋着用で行います。

3.3 加熱・冷却・保存温度の管理

もち米の放置は菌繁殖の原因になります。

60℃以上で保温、冷蔵する場合は10℃以下を目安に。

3.4 イベント中の衛生責任者の役割

1人を「衛生責任者」として配置し、調理工程や手洗いのチェックを行うと安心です。

3.5 餅つき道具(臼・杵・蒸籠)の洗浄と消毒方法

使用後はぬるま湯と中性洗剤で洗い、乾燥後にアルコールスプレーを噴霧。

木製器具は湿気に弱いので通気性を確保しましょう。

4️⃣ 消防署への届出が必要なケース

4.1 餅つき大会で「火気」を使用する場合の取り扱い

火を使う場合は消防署の管轄。

炭火・ガス・コンロを扱う際は必ず「火気使用届出書」を確認しましょう。

4.2 ガスコンロ・プロパンガス・炭火を使用する際の注意点

- ガスボンベは直射日光を避け固定

- 炭火は風よけを設置し延焼防止

- 火元には消火器・水・砂袋を配置

4.3 「火気使用届出書」が必要な場合の目安

屋外で火を使う場合や、来場者100人以上のイベントは原則届出が必要です。

4.4 届出先と申請手順(開催7日前までが目安)

開催地を管轄する消防署へ直接提出。

申請書は自治体HPからダウンロード可能です。

4.5 消防点検で確認される主な安全ポイント

- 火元管理者の配置

- 消火器の設置

- 風対策・避難導線の確保

5️⃣ 行政への届出フローまとめ

5.1 開催までのスケジュール(約1か月前からの流れ)

1か月前:日程・会場決定

3週間前:保健所相談

2週間前:消防届出

1週間前:安全確認

5.2 保健所と消防署、どちらに相談すべき?

同時並行でOKですが、食品を扱う場合は保健所を優先。

火気を扱う場合は消防署も必ず連絡。

5.3 行政からの指導があった場合の対応方法

改善指示は速やかに実施。写真提出や再確認を求められることもあります。

5.4 届出書式と提出例(臨時営業届・火気使用届)

臨時営業届・火気使用届は自治体HPから取得。

分からない場合は「〇〇市 保健所 臨時営業届」で検索。

6️⃣ 餅つき大会で起こりやすいトラブル事例と防止策

6.1 食中毒・アレルギー・異物混入の事例

事前にアレルギー確認を行い、手袋・マスクで異物混入を防止。

6.2 餅の喉詰まり事故への対策

餅は一口サイズで提供。高齢者や子どもには注意喚起を。

6.3 ガス漏れ・火災トラブルの予防

火元は1人が常時監視。消火器を身近に配置。

6.4 開催当日の安全確認リスト

□ 消毒液・手袋の準備

□ 火気使用範囲の確認

□ 緊急連絡先の共有

□ 医療・救護体制の確認

7️⃣ 専門業者に依頼するメリット

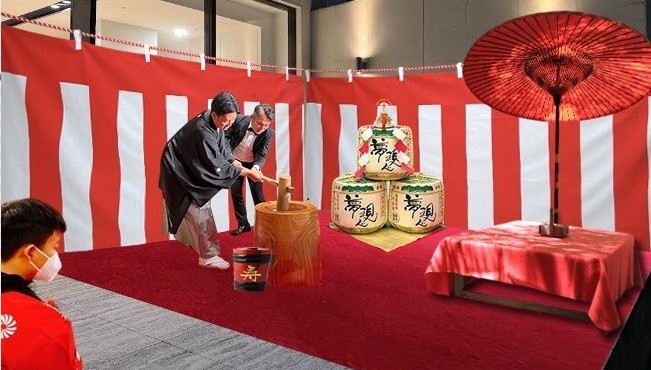

7.1 餅つきQ太郎などの「出張餅つきサービス」とは

設営・消毒・撤収まで行う、手間ゼロの餅つきイベントサポート。

7.2 保健所・消防基準を満たした器具・体制

器具はすべて消毒済み。食材は衛生管理済みの国産もち米を使用。

7.3 設営・消毒・火気管理までプロが対応

現場スタッフが火気管理・安全確認も行うので安心。

7.4 行政届出のサポートも可能で主催者負担を軽減

行政手続きに不安がある場合も、事前相談・資料提供をサポートしています。

📊 出張餅つきQ太郎 対応規模・内容一覧

| プラン区分 | 想定人数 | 主な利用シーン | 所要時間 | スタッフ人数 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 5kgコース | 約10〜30名 | 家族行事・保育園イベント | 約1〜2時間 | 2〜3名 | 少人数向け。ご家庭・子ども会に人気🍡 |

| 10kgコース | 約30〜50名 | 自治会・小学校・中規模行事 | 約2〜3時間 | 3〜4名 | 屋外・公園イベントに最適🎪 |

| 15kgコース | 約50〜70名 | 企業イベント・地域祭り | 約3時間 | 4〜5名 | 機材・タープ完備、団体向け🌟 |

| 20kgコース | 約80〜120名 | 保育園・団体・PTA行事 | 約3〜4時間 | 5名以上 | スタッフ常駐でスムーズ運営🚚 |

| 大規模イベント対応 | 300〜3000名まで | 企業・自治体・地域まつり | 3〜6時間 | 10〜30名規模 | 大規模イベント・商業施設対応可能🏢 |

8️⃣ まとめ|安心・安全な餅つき大会を成功させるために

餅つき大会は「人と人をつなぐ」素晴らしい行事です✨

しかし、食品・火気を扱う以上、安全配慮と行政確認が欠かせません。

保健所・消防署への相談は 義務ではなく安全確保の第一歩。

早めの準備で、安心・安全なイベントを楽しみましょう🍡

9️⃣ FAQ(よくある質問)

Q1. 餅つき大会では必ず保健所の許可が必要ですか?

A. 家族や身内だけで行う場合は不要です。

ただし、町内会・保育園・企業イベントなど不特定多数が参加する場合 は、事前に保健所へ相談するのが安心です。

営利目的でなければ多くの自治体で「営業許可不要」ですが、地域により「臨時営業届」を求める場合があります。

Q2. 無料で餅を配るだけでも届出は必要?

A. 「販売」ではなく「配布」であっても、不特定多数に提供する場合 は届出が必要なケースがあります。

保健所によって判断が異なるため、イベント概要(日時・場所・提供方法)を伝えて確認しましょう。

Q3. 保健所と消防署、どちらを先に相談すればいいですか?

A. 両方並行でOKですが、優先度で言えば 保健所→消防署 の順がスムーズです。

食品の提供内容を先に決めてから、火気使用や調理設備の申請を行うと重複を防げます。

Q4. ガスコンロやプロパンを使う場合の届出方法は?

A. 火気使用届出書 を消防署に提出します。

会場・使用器具・燃料・人数などを記載し、開催7日前までに提出 が目安です。

当日は必ず消火器を1台以上設置してください。

Q5. 衛生責任者や特別な資格は必要ですか?

A. イベント開催に資格は不要ですが、衛生責任者を1名配置することが推奨 されています。

食品の取り扱い経験がある人や保育士・栄養士などがいれば理想的です。

Q6. 出張餅つき業者を利用すれば行政届出は不要になりますか?

A. 出張業者が調理や火気を管理する場合、主催者側での届出は簡略化できます。

ただし、開催場所(公園・商業施設など)の管理者が届出を求める場合もあります。

餅つきQ太郎では、行政基準を満たした設備・体制で対応 しており、安心してお任せいただけます。

Q7. 餅つき大会で注意すべき衛生トラブルは?

A. 最も多いのは ノロウイルス感染と食中毒。

器具・手指の消毒、加熱提供を徹底し、体調不良者は参加を控えるようにしましょう。

また、餅の喉詰まり事故にも注意が必要です。

Q8. 餅つき大会を屋外で行う場合の注意点は?

A. 風が強い日は火気の扱いに注意し、テントや風よけ を使用してください。

衛生面では虫・砂ぼこり対策のため、食品を覆うカバーを活用するのが効果的です。

Q9. 餅つきイベントの申請はどのくらい前に行えばいい?

A. 保健所・消防署ともに、遅くとも開催2〜3週間前 が理想です。

年末年始は混み合うため、1か月前に連絡をしておくと確実です。

Q10. 出張餅つきと出張BBQを同時開催できますか?

A. 可能です🎉

「餅つきQ太郎」と「BBQ太郎」を同時に利用すれば、冬季イベントから春の歓送迎会まで一括手配が可能です。

同じ会場で火気・衛生管理を統一できるため、届出もまとめやすくなります。

📞出張餅つき・BBQの予約・お問い合わせ

「うちの会社でもやってみたい!」と思ったら、ぜひお気軽にご相談ください。

🔗 関連記事 餅つき参考コラム

- 【保存版】餅つきの由来・道具・意味とは?

- 【保存版】つきのやり方をプロが解説!

- 【園児向け】おもちってなんでつくの?餅つきの由来をわかりやすく紹介!

- 【よくある質問】埼玉出張餅つきでよくある質問まとめ|料金・希望時間・量

- 【埼玉】餅つきレンタル完全ガイド|出張餅つきサービス・料金・機材まとめ

- 【東京】餅つきイベントを丸ごとサポート|準備不要の出張レンタルサービス

- 【関東】餅と郷土料理の文化図鑑|茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川に伝わる「もち」の物語

- 【関西】餅と郷土料理の文化図鑑|京都・奈良・兵庫・和歌山に伝わる「餅つき」の物語

- 【東北】餅と郷土料理の文化図鑑|青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島に伝わる「餅つき」の物語