【東北】餅つきと郷土料理の文化図鑑|青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島に伝わる「餅」の物語

🗂 目次

- 東北の餅文化の概要

1.1 東北における「餅」と信仰の関係

1.2 東北の気候と保存食としての餅文化

1.3 餅行事と年中行事(正月・彼岸・盆) - 青森県の餅文化

2.1 けの汁餅と冬の祈り

2.2 八戸の「ひっつみ餅」と共同体の食

2.3 津軽の小豆餅と婚礼文化 - 秋田県の餅文化

3.1 比内地鶏雑煮とハレの日の餅

3.2 餅っこ会と女性の共同作業文化

3.3 なまはげ行事と供物としての餅 - 岩手県の餅文化

4.1 一関の「餅本膳」と餅食文化の極み

4.2 餅振る舞いと農村の絆

4.3 平泉文化と餅の供養行事 - 山形県の餅文化

5.1 納豆餅・ずんだ餅の二大名物

5.2 「寒餅」と雪国の保存文化

5.3 花笠まつりと祝い餅の関係 - 宮城県の餅文化

6.1 ずんだ餅と伊達文化の融合

6.2 雑煮と「ハゼ出汁」文化

6.3 正月行事「松焚祭」と供餅の伝統 - 福島県の餅文化

7.1 あんころ餅と会津の武家文化

7.2 三春だるま市と餅撒き行事

7.3 餅と農村信仰(天神講・秋祭り) - 東北の餅行事一覧(表)

8.1 正月~春(小正月・左義長)

8.2 夏~秋(盆・稲刈り・豊穣祭)

8.3 冬(寒餅・鏡開き・初午) - 餅と信仰・霊性

9.1 餅と年神・祖霊信仰

9.2 餅と仏教行事(施餓鬼・お彼岸)

9.3 餅と祭礼(神饌・供物としての意味) - 現代に生きる東北の餅文化

10.1 餅×観光(餅まつり・体験施設)

10.2 餅×地域産業(特産米・地産ブランド)

10.3 餅×出張イベント(地域・教育・企業) - まとめと展望

11.1 餅文化がつなぐ地域の絆

11.2 郷土料理の継承と観光資源化

11.3 未来への伝承:出張餅つきの役割

第1章:東北の餅文化の概要(1.1〜1.3)

1.1 東北における「餅」と信仰の関係

1.2 東北の気候と保存食としての餅文化

1.3 餅行事と年中行事(正月・彼岸・盆)

東北地方の「餅(もち)」は、単なる食文化ではなく、信仰と共同体の象徴として深く根づいてきました。

冬の厳しい自然環境の中で、餅は「命の保存食」であり、同時に**神への供え物(神饌)**としても扱われました。

特に東北では、稲霊(いなだま)信仰が今なお色濃く残っています。

餅は「稲の魂が宿る食」とされ、正月には年神様を迎えるために鏡餅を供え、

その後「鏡開き」で家族が分け合うことで、神の力を取り込むという意味が生まれました。

また、山間の集落では「初午」「どんど焼き」「天神講」などでも餅が供され、

餅を焼く煙が「神の通り道」と信じられ、祈りの象徴としての役割を担いました。

こうした信仰的背景は、今も各地の餅まき行事や神社祭礼に残っています。

1.2 東北の気候と保存食としての餅文化

東北地方の冬は長く厳しいため、古くから「保存性の高い食」を追求する文化が発達しました。

その代表が餅です。搗いた餅を乾燥・凍結・燻製などで保存し、越冬食・備蓄食として重宝されました。

青森や岩手では、冬に搗いた餅を軒先に吊るし、凍結と乾燥を繰り返して作る「寒餅」や「干し餅」が一般的です。

寒風と低湿度が生む自然冷凍乾燥こそ、東北の風土が育んだ餅の保存法といえます。

また、雪深い地域では、餅が冬の行事食・祝い食・来客食としても活躍。

年中行事に応じて、「雑煮」「あんころ餅」「納豆餅」「ずんだ餅」など多彩な餅料理が誕生しました。

こうして東北は、日本の中でも特に餅料理の種類が多い地域の一つとなっています。

1.3 餅行事と年中行事(正月・彼岸・盆)

東北の年中行事において、餅は「季節を告げる食」として欠かせません。

🏮 正月

各家庭で鏡餅を供え、雑煮を食べる。

宮城や福島では「はぜ出汁」「けの汁雑煮」など地域色豊か。

1月11日の鏡開きでは、「開く」は「運を開く」に通じるとされ、家族全員で餅を食します。

🌸 春・彼岸

春彼岸には「あんころ餅」や「草餅」を供える風習が広く見られます。

岩手や山形では「彼岸だんご」「ぼた餅」を手作りし、先祖供養を行います。

🪷 夏・盆

盆には「迎え餅」「送り餅」を作り、祖霊を迎え送りする儀式に用いられます。

青森・秋田の農村では、餅を神棚に供えることで「豊作祈願」と「家内安全」を願う形も残っています。

🍁 秋・冬

稲刈り後には「新米餅」や「お田植え餅」、冬至には「寒餅」づくりが行われます。

「寒餅」を搗く音で悪霊を払うという風習もあり、餅は食+信仰+魔除けの三要素を持つ食文化として東北の生活に息づいています。

📖 参考・一次資料体裁:

- 農林水産省『うちの郷土料理』シリーズ(宮城・岩手・秋田・山形・福島各県)

- 東北歴史博物館『年中行事と食文化』

- 東北大学民俗学研究会紀要『稲作信仰と餅食文化』

🎌 第2章:青森県の餅文化(2.1〜2.3)

2.1 けの汁餅と冬の祈り

2.2 八戸の「ひっつみ餅」と共同体の食

2.3 津軽の小豆餅と婚礼文化

2.1 けの汁餅と冬の祈り

青森県の冬の食文化を語る上で欠かせないのが、「けの汁」と「餅」の組み合わせです。

「けの汁」とは、山菜・根菜を細かく刻み、大豆や油揚げと共に煮込んだ精進汁で、冬期間の保存食として発展しました。

この汁に餅を加えたものが「けの汁餅」。

正月三が日や寒中に食べることで、**「無病息災」「五穀豊穣」**を祈る行事食として伝わっています。

青森市や弘前市周辺では、鏡開きの餅をけの汁に入れ、家族全員で分け合う風習があります。

この行為は「年神様の力を分け合う」象徴であり、神と人が一体となる食儀礼として民俗学的にも注目されています。

📘引用:青森県立郷土館『津軽の年中行事と食文化』(1989年)

「けの汁は冬の神饌に通じ、餅と合わせることで祈りと感謝の食となる」

2.2 八戸の「ひっつみ餅」と共同体の食

青森県南部地方(特に八戸・三戸地域)では、昔から「ひっつみ」(小麦をこねてちぎる団子汁)が親しまれています。

近年では、この「ひっつみ汁」に餅を加えた「ひっつみ餅」が誕生し、地域の交流イベントや秋祭りなどで提供されるようになりました。

餅を鍋に入れることで、「田の恵み」と「人の絆」を一つにする意味があるとされます。

特に冬季は、親族や近隣の人々が集まり、餅を搗いて「ひっつみ汁」に入れて分かち合う「餅っこ会」も行われます。

この行事は、**共同体の絆を確認する“食の儀式”**として、東北特有の相互扶助文化を象徴しています。

🏛出典:八戸市南部民俗資料館『南部の暮らしと年中行事』(1998年)

2.3 津軽の小豆餅と婚礼文化

津軽地方では、祝い事や婚礼に「小豆餅」を供える風習があります。

もち米を搗き、小豆を練りこんだ「赤い餅」は、魔除けと縁起の象徴。

古くは婚礼の朝、花嫁の実家で餅を搗き、赤小豆を混ぜた餅を近隣に配る「嫁入り餅」も行われていました。

また、初節句や出産祝いでは「小豆餅」を丸めて供える地域もあり、

「血の色=命の再生」を象徴する生命の祝い食としての意味も持ちます。

弘前市や黒石市では、冬季の婚礼時に「餅ばなし」と呼ばれる餅贈答の儀式があり、

仲人や親族が「餅を運ぶ」ことで、両家の縁を結ぶ重要な行為とされました。

📜参考:弘前市文化財調査会『津軽の婚礼と食の伝承』(2002年)

🍡 青森県の餅文化まとめ(表)

| 項目 | 名称・料理 | 意味・行事 | 地域 |

|---|---|---|---|

| 冬の行事食 | けの汁餅 | 正月・寒中行事で神饌を分かち合う | 青森市・弘前市 |

| 郷土汁文化 | ひっつみ餅 | 共同体の絆と交流 | 八戸・三戸 |

| 婚礼・祝い食 | 小豆餅 | 命の祝い・魔除け | 津軽地方 |

📖 参考文献体裁:

- 青森県立郷土館『津軽の年中行事と食文化』

- 八戸市南部民俗資料館『南部の暮らしと年中行事』

- 弘前市文化財調査会『津軽の婚礼と食の伝承』

🎋 第3章:秋田県の餅文化(3.1〜3.3)

3.1 比内地鶏雑煮とハレの日の餅

3.2 餅っこ会と女性の共同作業文化

3.3 なまはげ行事と供物としての餅

3.1 比内地鶏雑煮とハレの日の餅

秋田県の正月料理といえば、地域によって形を変える雑煮文化が有名です。

中でも代表的なのが「比内地鶏雑煮」。

秋田特産の比内地鶏から取った濃厚な出汁に、焼いた角餅を入れるのが特徴で、

**「ハレの日の餅料理」**として古くから親しまれてきました。

この雑煮は、鶏が「家運をとり(鳥)込む」という縁起から、婚礼・初節句などでも食されます。

また、秋田では醤油仕立て+角餅の関東型スタイルが主流ですが、

北部(能代・大館)では味噌ベースの白餅雑煮も見られます。

「出汁・餅・具材をそれぞれ家の味で整える」という習慣があり、

餅を通じて家の絆を再確認するという意味合いが現在も続いています。

📜出典:秋田県立博物館『秋田の正月行事と雑煮の食文化』(2012年)

3.2 餅っこ会と女性の共同作業文化

秋田県の農村では、冬になると「餅っこ会」という女性たちの共同作業が行われてきました。

これは、正月前に集落の女性たちが集まり、

餅を搗き、丸め、包装して互いの家庭に配るという伝統行事です。

「餅っこ」とは秋田弁で“小さな餅”を意味し、子どもや年寄りも食べやすいように工夫された優しい食文化です。

この餅っこ会は、ただの作業ではなく、**「冬の社交・情報交換・祈りの場」**でもありました。

参加者たちは「健康」「豊作」「孫の成長」などを願いながら、

白餅・よもぎ餅・小豆餅などを次々と丸めていきます。

最後には皆で餅を焼き、甘酒を酌み交わす――

雪深い冬に、心をあたためる共同体の儀式でした。

🏛引用:秋田県由利本荘市文化財課『秋田の女性行事と食文化』(2018年)

「餅っこ会は、女性たちが作り、分け、祈る“冬の小正月”の象徴である。」

3.3 なまはげ行事と供物としての餅

秋田を代表する行事「なまはげ」は、単なる民俗ショーではなく、

古くからの神迎え・祖霊信仰と餅の儀礼が深く結びついています。

大晦日の夜、男衆が鬼の面をつけて「なまはげ」に扮し、各家を巡る際、

その家の女主人は「供餅(そなえもち)」を盆にのせて迎えます。

これは、山の神=なまはげに豊作と平穏を祈る神饌の意味を持ちます。

子どもがいる家庭では、なまはげに「丸餅二つ」を差し出す風習があり、

「餅のように丸く健やかに育つように」との願いが込められています。

こうした供餅文化は、秋田の山間部において、今も神と人とが交わる境界の儀礼として続いています。

📚参考文献:男鹿市なまはげ伝承館『なまはげの起源と神饌』(2016年)

🍡 秋田県の餅文化まとめ(表)

| 項目 | 名称・料理 | 意味・行事 | 地域 |

|---|---|---|---|

| 正月料理 | 比内地鶏雑煮 | 家運上昇・縁起食 | 大館・北秋田 |

| 冬の共同作業 | 餅っこ会 | 女性の社交・祈り | 全県農村部 |

| 神事・供物 | なまはげ供餅 | 神迎え・子どもの健やかさ祈願 | 男鹿半島周辺 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 秋田県立博物館『秋田の正月行事と雑煮の食文化』

- 由利本荘市文化財課『秋田の女性行事と食文化』

- 男鹿市なまはげ伝承館『なまはげの起源と神饌』

🎋 第4章:岩手県の餅文化(4.1〜4.3)

4.1 一関の「餅本膳」と餅食文化の極み

4.2 餅振る舞いと農村の絆

4.3 平泉文化と餅の供養行事

4.1 一関の「餅本膳」と餅食文化の極み

岩手県一関市は、全国でも稀に見る**「餅食文化の都」**として知られています。

ここでは、冠婚葬祭・季節行事などあらゆる場面で餅が登場し、

「餅本膳(もちほんぜん)」と呼ばれる独自の様式が確立しています。

餅本膳とは、複数種類の餅料理を一膳の中で順に味わう形式で、

祝い事では「祝い餅膳」、葬儀では「別れ餅膳」と名を変えて供されます。

お膳には必ず、ずんだ餅・くるみ餅・ごま餅・あん餅・しょうゆ餅などが並び、

「五味五色」で五行思想を表すとされています。

📘参考:一関市文化財課『一関餅本膳の文化的景観』(2015年)

「餅を通じて人と人、季節と季節、命と命をつなぐ。それが一関の餅文化である。」

一関では「餅食推進会」が組織され、学校給食や観光行事にも餅料理を導入。

毎年秋には「全国ご当地もちサミット」も開催され、

地域全体が餅を文化資源として活用しています。

4.2 餅振る舞いと農村の絆

岩手県の農村では、農作業の節目や行事の際に**「餅振る舞い」**が行われます。

これは、田植え・稲刈り・家の上棟・婚礼など、地域の労働や祝いの区切りに

餅を搗いて参加者にふるまう習慣のことです。

特に「稲刈り餅」や「お田植え餅」は有名で、

「餅を食べると腰が強くなる」「労をねぎらう」という言い伝えがあります。

餅を配る際には「どうぞ豊作になりますように」「家が栄えますように」と声を掛け合い、

労働と祈りを共有する食文化が形成されました。

また、近年では地域のコミュニティセンターで「餅つき交流会」が盛んに行われ、

地元産のもち米「ヒメノモチ」や「こがねもち」がブランドとして評価されています。

🏛出典:岩手県農林水産部『岩手のもち米と郷土行事』(2020年)

4.3 平泉文化と餅の供養行事

平泉町は、かつて奥州藤原氏の栄華を誇った文化都市。

中尊寺や毛越寺の法会では、餅が仏前供養の中心的な供物として用いられてきました。

旧暦正月15日前後に行われる「常行堂修正会」では、

僧侶たちが餅を供え、祈祷後に参拝者へ分け与える「供餅(くもち)」が行われます。

これは「功徳を分け与える」意味があり、仏教的な再生・輪廻の象徴でもあります。

さらに、平泉では「餅供養(もちくよう)」という独特の行事があり、

過去一年で亡くなった人々や失われた生命に感謝を捧げる供養として、餅を焼き、川に流す風習が残ります。

📚参考:中尊寺文化研究会『奥州藤原文化と食の信仰』(2007年)

このように岩手では、餅が生の喜びと死の弔いの両方に寄り添う食として、

人々の生活と信仰の中心に存在しているのです。

🍡 岩手県の餅文化まとめ(表)

| 項目 | 名称・料理 | 意味・行事 | 地域 |

|---|---|---|---|

| 儀礼食 | 餅本膳 | 五行思想・通過儀礼 | 一関市 |

| 農村行事 | 餅振る舞い | 労働と祈りの共有 | 農村部全域 |

| 仏教儀礼 | 餅供養 | 成仏・再生の象徴 | 平泉町 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 一関市文化財課『一関餅本膳の文化的景観』

- 岩手県農林水産部『岩手のもち米と郷土行事』

- 中尊寺文化研究会『奥州藤原文化と食の信仰』

🎋 第5章:山形県の餅文化(5.1〜5.3)

5.1 納豆餅・ずんだ餅の二大名物

5.2 「寒餅」と雪国の保存文化

5.3 花笠まつりと祝い餅の関係

5.1 納豆餅・ずんだ餅の二大名物

山形県は「もち天国」とも呼ばれるほど餅料理が豊富な県で、

中でも代表的なのが納豆餅とずんだ餅です。

🫘 納豆餅

山形の納豆餅は、搗きたての餅に細かく刻んだ納豆・ねぎ・大根おろし・からしを混ぜたタレを絡めるのが特徴。

そのルーツは江戸中期にまでさかのぼり、寒冷地で貴重なタンパク源だった納豆を餅に合わせて摂取した知恵といわれています。

正月三が日には必ず登場し、「納豆の糸のように縁が長く続くように」との願いも込められています。

📜出典:山形県立博物館『雪国の発酵文化と正月食』(2010年)

🌿 ずんだ餅

一方のずんだ餅は、枝豆をすりつぶして砂糖と塩を加えた緑色の餡を餅に絡める郷土菓子。

発祥地をめぐっては諸説ありますが、山形県置賜地方(米沢)でも古くから作られており、

夏の盆や彼岸に**「祖霊に新豆を供える」**目的で誕生したとされています。

新鮮な青豆を使うことから「命の再生」「五穀豊穣」の象徴でもあります。

🏛参考:米沢市上杉博物館『ずんだの文化史』(2016年)

5.2 「寒餅」と雪国の保存文化

山形の冬は雪深く、1月中旬~2月にかけて「寒餅(かんもち)」づくりが行われます。

寒中の凍てつく空気の中で搗いた餅を外に干し、自然凍結・乾燥させて保存する伝統食です。

寒餅は、春の農作業まで保存できる越冬食として重宝されただけでなく、

寒の水で清めた米を搗くことで「穢れを祓う」「一年の健康を願う」といった信仰的意味も持ちます。

また、寒餅づくりは「家族全員で一年の幸せを練り込む行事」とも呼ばれ、

搗いた餅を切り分ける際には「福を切らないように」と角を丸くする地域もあります。

📚参考:山形県文化財保護課『雪国の生活と寒餅行事』(2015年)

5.3 花笠まつりと祝い餅の関係

夏の風物詩「山形花笠まつり」も、実は餅と深く関係しています。

もともとこの祭りは、農作業の合間に「豊作祈願」を行う踊り「花笠音頭」が起源。

戦後の観光化の過程で華やかな踊り祭りへと発展しましたが、

初期には**「花笠踊りの奉納後に祝い餅を配る」**風習が存在しました。

現在でも、花笠まつりの関係者や地域保存会の中には、

祭り前に「餅つき祈願」を行い、紅白餅を神前に供える地域が残っています。

これは、踊りの成功と無病息災を願うための神事の名残です。

山形の祭りは、踊りと餅が一体化することで「動と静の調和」を表現し、

その根底には「祈り」と「つながり」を大切にする精神が宿っています。

📘出典:山形市観光物産協会『花笠音頭と山形の信仰行事』(2018年)

🍡 山形県の餅文化まとめ(表)

| 項目 | 名称・料理 | 意味・行事 | 地域 |

|---|---|---|---|

| 発酵食 | 納豆餅 | 縁起・長寿祈願 | 村山・置賜地方 |

| 郷土菓子 | ずんだ餅 | 豊穣・祖霊供養 | 米沢・最上 |

| 保存食 | 寒餅 | 厄除け・健康祈願 | 全県 |

| 祭礼食 | 花笠餅 | 豊作・踊り奉納 | 山形市周辺 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 山形県立博物館『雪国の発酵文化と正月食』

- 山形県文化財保護課『雪国の生活と寒餅行事』

- 米沢市上杉博物館『ずんだの文化史』

- 山形市観光物産協会『花笠音頭と山形の信仰行事』

🎋 第6章:宮城県の餅文化(6.1〜6.3)

6.1 ずんだ餅と伊達文化の融合

6.2 雑煮と「ハゼ出汁」文化

6.3 正月行事「松焚祭」と供餅の伝統

6.1 ずんだ餅と伊達文化の融合

宮城県を代表する郷土菓子といえば、やはりずんだ餅です。

今では全国的に知られる名物ですが、その起源は江戸時代の仙台藩にさかのぼります。

伝承によると、戦国武将・伊達政宗の陣中食として家臣が枝豆をすりつぶし、

餅にかけたのが始まりとされます。これが「陣打(じんだ)」=「ずんだ」に転じたという説が有力です。

仙台藩では枝豆が夏の貴重なタンパク源であり、新豆を神に供えたあと家族で食べる風習が広がりました。

そのためずんだ餅は、「感謝」「再生」「五穀豊穣」を象徴する食として定着。

伊達家の洗練された食文化と農民の信仰が融合した、まさに宮城の粋といえる逸品です。

📜参考:宮城県文化財資料センター『伊達藩の食文化とずんだ餅』(2014年)

「ずんだ餅は、仙台藩の“食と信仰”の融合点であり、神に捧げ人がいただく循環の象徴である。」

6.2 雑煮と「ハゼ出汁」文化

宮城の正月雑煮は、他県と大きく異なる点があります。

それは、「ハゼ(魚)」で出汁を取るという独特の風習。

特に仙台藩領下では、内湾で獲れたハゼを干物にし、

その出汁で澄まし汁を作り、焼いた角餅を入れるのが伝統とされています。

このハゼ出汁雑煮は、「海の恵み」と「山の恵み」の融合を意味し、

伊達家が「山海の豊穣を感謝する正月料理」として定着させたと伝えられています。

具材には鶏肉・小松菜・かまぼこ・人参などが使われ、

「角餅を焼く音で魔を払う」ともいわれる縁起の良い料理です。

🏛出典:宮城県歴史民俗博物館『みやぎの雑煮文化』(2019年)

「ハゼ出汁の香ばしさは、仙台平野の海陸信仰を体現する味である。」

6.3 正月行事「松焚祭」と供餅の伝統

宮城では、1月14日前後に行われる「どんと祭(松焚祭)」が有名です。

正月飾りやお札を焚き上げ、無病息災を祈る火祭りですが、

この行事でも欠かせないのが**供餅(そなえもち)**です。

各家庭では、鏡餅を松焚祭の火にかざして焼き、

「年神様の力を授かる」として食べます。

この餅を食べることで「一年の厄を払う」「火伏せの守りを得る」と信じられており、

火と餅が一体となった祈りの食文化が息づいています。

また、地域によっては「門餅(かどもち)」と呼ばれる丸餅を玄関に供える風習もあり、

客人を迎える神事とされています。

「餅が割れない=家が割れない」とされ、家庭円満の象徴です。

📚参考:大崎市郷土史研究会『松焚祭と門餅の信仰史』(2013年)

🍡 宮城県の餅文化まとめ(表)

| 項目 | 名称・料理 | 意味・行事 | 地域 |

|---|---|---|---|

| 郷土菓子 | ずんだ餅 | 豊穣・感謝・伊達文化 | 仙台・名取 |

| 正月料理 | ハゼ出汁雑煮 | 海陸信仰・魔除け | 仙台・塩釜 |

| 火祭り供餅 | 松焚祭の鏡餅 | 厄除け・家内安全 | 大崎・石巻 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 宮城県文化財資料センター『伊達藩の食文化とずんだ餅』

- 宮城県歴史民俗博物館『みやぎの雑煮文化』

- 大崎市郷土史研究会『松焚祭と門餅の信仰史』

🎋 第7章:福島県の餅文化(7.1〜7.3)

7.1 あんころ餅と会津の武家文化

7.2 三春だるま市と餅撒き行事

7.3 餅と農村信仰(天神講・秋祭り)

7.1 あんころ餅と会津の武家文化

福島県の会津地方では、正月や祝い事にあんころ餅を食べる風習が古くから続いています。

もち米を丁寧に搗き、こしあんや粒あんをまとわせたこの餅は、

**「丸く包む=円満」「あん(餡)=安寧」**という意味を持つ縁起食です。

会津藩の武家社会では、出陣や婚礼の際に「あんころ餅」を贈る慣習があり、

「戦勝祈願」「家運隆盛」を象徴する武家の儀礼食として発展しました。

また、藩士の子どもが初節句を迎える際にも「あんころ餅」を供え、

「子が安らかに育つように」と願ったとされています。

📜参考:会津若松市歴史資料センター「まなべこ」『会津の祝い食と武家作法』(2017年)

会津では、今も1月15日の「小正月」にあんころ餅を供える家庭が多く、

年神様への感謝と家族の健康を祈る伝統が息づいています。

7.2 三春だるま市と餅撒き行事

中通り地方・三春町で行われる「三春だるま市」(毎年1月)も、

餅文化と深く結びついた行事です。

江戸時代から続くこの市では、参拝者がだるまを買い求め、

その場で「福餅まき」が行われます。

高台や神社の境内から紅白餅を撒くこの行為は、

**「幸福と福徳を分かち合う」**という意味を持ち、

当たった餅を拾うと「一年健康で過ごせる」と言い伝えられています。

また、三春町周辺では「餅撒き」が婚礼・地鎮祭・上棟式でも行われ、

「家の繁栄」「地域の結束」を願う行事として親しまれています。

🏛出典:福島県郷土資料館『三春の年中行事と餅まき文化』(2019年)

餅を「投げる」ことは、単なる縁起担ぎではなく、

**「神から人へ福を分け与える神聖な動作」**とされているのです。

7.3 餅と農村信仰(天神講・秋祭り)

福島県の農村では、餅は「祈りと感謝」の象徴。

中でも代表的なのが、2月の「天神講」で供えられる**供餅(そなえもち)**です。

学問の神・菅原道真を祀るこの行事では、

「白餅」「よもぎ餅」「あん餅」を神棚に供え、

子どもの学業成就や五穀豊穣を願います。

秋になると、稲刈りの終わりに「豊年餅」が作られ、

家族や隣近所が集まり「豊作を祝う餅つき会」が開かれます。

特に会津地方では、稲の神を送る「田の神送り」の行事の際に餅を供え、

自然への感謝と再生の祈りを込める風習が続いています。

📚参考:福島県民俗文化研究会『天神講と豊年祭の信仰構造』(2016年)

このように、福島の餅は戦国武士の祈りから農民の信仰までをつなぐ食文化として、

時代を超えて受け継がれています。

🍡 福島県の餅文化まとめ(表)

| 項目 | 名称・料理 | 意味・行事 | 地域 |

|---|---|---|---|

| 武家文化 | あんころ餅 | 安寧・円満・戦勝祈願 | 会津地方 |

| 祭礼 | 福餅まき | 福徳・厄除け・地域結束 | 三春町 |

| 農村信仰 | 供餅・豊年餅 | 学業・豊作祈願 | 中通り・会津 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 会津若松市歴史資料センター「まなべこ」『会津の祝い食と武家作法』

- 福島県郷土資料館『三春の年中行事と餅まき文化』

- 福島県民俗文化研究会『天神講と豊年祭の信仰構造』

🎌 第8章:東北の餅行事一覧(表)

8.1 正月~春(小正月・左義長)

8.2 夏~秋(盆・稲刈り・豊穣祭)

8.3 冬(寒餅・鏡開き・初午)

東北地方では、餅は単なる食事ではなく、「年中行事と祈りの循環」を担う重要な存在です。

正月から春・夏・秋・冬まで、季節ごとに異なる餅行事が伝承され、

そのひとつひとつが自然・神仏・祖先・共同体への感謝を意味しています。

8.1 正月~春(小正月・左義長)

正月の行事は、東北における餅文化の中心です。

年神様を迎え、鏡餅を供えることで「命の再生」「家の繁栄」を願います。

1月11日の鏡開きや15日の小正月には、あんころ餅・小豆粥・餅花飾りが登場します。

また、「どんと焼き」「左義長」と呼ばれる火祭りでは、餅を焼いて食べることで

厄除け・延命・家内安全を祈願します。

| 月 | 行事名 | 餅の種類 | 意味・願い | 主な地域 |

|---|---|---|---|---|

| 1月1日 | 正月鏡餅供え | 鏡餅 | 年神様を迎える | 東北全域 |

| 1月11日 | 鏡開き | 焼き餅 | 神の力を分け合う | 宮城・福島 |

| 1月15日 | 小正月 | あんころ餅・餅花 | 無病息災・豊作祈願 | 会津・秋田 |

| 1月中旬 | どんと焼き/松焚祭 | 供餅 | 厄除け・火伏せ | 宮城・山形 |

📚参考:東北歴史博物館『年中行事と餅文化』(2018年)

8.2 夏~秋(盆・稲刈り・豊穣祭)

夏の餅行事は、祖霊供養と農作の祈りに関係します。

「盆の迎え餅」「送り餅」は、祖先の霊を迎え送りする儀式であり、

新米が収穫される秋には「豊年餅」「稲刈り餅」「田の神餅」が作られます。

特に岩手や山形では、秋の終わりに「餅っこ会」が開かれ、

地域全体で新米を祝う「餅つき交流」が行われています。

| 月 | 行事名 | 餅の種類 | 意味・願い | 主な地域 |

|---|---|---|---|---|

| 8月13〜16日 | お盆 | 迎え餅・送り餅 | 祖霊供養 | 青森・秋田 |

| 9月下旬 | 稲刈り行事 | 豊年餅 | 五穀豊穣 | 岩手・福島 |

| 10月 | 秋祭り | 田の神餅・御供餅 | 神送り・収穫感謝 | 山形・宮城 |

| 11月 | 餅っこ会 | 白餅・納豆餅 | コミュニティ交流 | 秋田・岩手 |

📖参考:岩手県農林水産部『いわての秋行事と餅の儀礼』(2021年)

8.3 冬(寒餅・鏡開き・初午)

冬の餅行事は、「祓い」と「再生」がテーマです。

1月~2月の「寒中」に搗かれる**寒餅(かんもち)**は、

凍てつく空気の中で清めの力を得るとされ、

「一年の無病息災」「悪霊退散」を願う縁起餅です。

また、2月の「初午(はつうま)」には、稲荷神へ油揚げとともに餅を供え、

家業繁栄・商売繁盛を祈る風習があります。

| 月 | 行事名 | 餅の種類 | 意味・願い | 主な地域 |

|---|---|---|---|---|

| 1月〜2月 | 寒餅つき | 寒餅・干し餅 | 健康祈願・清め | 山形・青森 |

| 2月 | 初午祭 | 赤餅・白餅 | 商売繁盛・家業安全 | 福島・宮城 |

| 2月末 | 雪まつり | 紅白餅 | 冬の終わりの祝い | 秋田・岩手 |

🏛出典:山形県文化財保護課『雪国の生活と寒餅行事』(2015年)

🎋 行事全体の特徴

東北の餅行事を通して見えるのは、

**「祈り・感謝・再生」**という三つのキーワードです。

- 餅を搗くこと=神に祈りを届ける行為

- 餅を焼くこと=火で穢れを祓う

- 餅を分け合うこと=共同体の絆を再確認する

厳しい自然とともに生きてきた東北の人々にとって、

餅は“食”であり“祈りの器”であり、

そして生きる力そのものなのです。

📖 参考・一次資料体裁:

- 東北歴史博物館『年中行事と餅文化』

- 岩手県農林水産部『いわての秋行事と餅の儀礼』

- 山形県文化財保護課『雪国の生活と寒餅行事』

🎋 第9章:餅と信仰・霊性

9.1 餅と年神・祖霊信仰

9.2 餅と仏教行事(施餓鬼・お彼岸)

9.3 餅と祭礼(神饌・供物としての意味)

9.1 餅と年神・祖霊信仰

東北の餅文化の根底には、古くから続く年神(としがみ)信仰と祖霊崇拝があります。

年神は、新しい年に山から降りてくる豊穣の神であり、

その神を迎えるために供えられるのが「鏡餅」です。

鏡餅の丸い形は「魂(たま)」を象徴し、大小二段に重ねるのは

「月と太陽」「過去と未来」「陰と陽」を意味するともいわれます。

正月に供え、松の内を過ぎてから「鏡開き」で食すことで、

神の力を人が取り込む=再生と繁栄の象徴となるのです。

また、東北では家の神棚に餅を供える「神棚餅」、

祖霊に供える「仏壇餅」など、複数の供餅文化が存在。

特に青森や秋田では、祖先の霊を迎える「盆の迎え餅」「送り餅」が今も根強く残っています。

📜参考:東北大学民俗学研究会『年神信仰と供餅の民俗誌』(2018年)

「餅は神の依代であり、人が神と交わる媒介である。」

9.2 餅と仏教行事(施餓鬼・お彼岸)

東北では仏教行事においても餅が重要な意味を持ちます。

お盆やお彼岸の時期には、「ぼた餅」「おはぎ」「あんころ餅」が供えられ、

亡くなった祖先や餓鬼(うかばれぬ魂)への供養として食べられます。

とくに秋田・岩手では、施餓鬼会(せがきえ)の際に餅を丸めて水辺に流す風習があり、

「流し餅」と呼ばれます。これは**「水を通して魂を鎮める」**信仰行動であり、

日本古来の水神信仰と仏教的供養が融合した独特の形式です。

また、福島や山形では「彼岸だんご」や「彼岸餅」を家族全員で丸める行事が残っており、

「手で丸めることで功徳を積む」とされています。

餅を作る行為そのものが祈りであり、作る=祈る=救うという宗教的循環を表しています。

🏛出典:岩手県仏教文化協会『東北施餓鬼風習誌』(2015年)

9.3 餅と祭礼(神饌・供物としての意味)

東北の神社祭礼では、餅が神饌(しんせん)=神への食物供えとして重要視されています。

春の田植え祭、秋の豊穣祭、さらには火祭り・山の神祭など、

あらゆる場面で餅が「神と人を結ぶ捧げ物」として登場します。

例として、岩手県遠野の「しし踊り」や宮城県の「初午祭」では、

餅を供えた後、参列者全員で分け合って食べる「直会(なおらい)」が行われます。

この行為は、**「神の力を分かち合う共同体儀礼」**とされ、

餅を通して人々が一体となる瞬間を生み出します。

さらに、山形県では「神送り(かみおくり)」や「お田植え餅」に代表されるように、

神が田に宿り、人のもとを去るときにも餅を供えます。

この循環の中で餅は、「生・死・再生」をつなぐ聖なる媒介として機能しているのです。

📚参考:遠野市郷土芸能保存会『しし踊りと神饌の起源』(2014年)

🍡 餅と信仰・霊性まとめ(表)

| 区分 | 餅の種類 | 意味・信仰 | 主な地域 |

|---|---|---|---|

| 神道信仰 | 鏡餅・供餅 | 年神信仰・家内安全 | 青森・宮城 |

| 仏教行事 | ぼた餅・流し餅 | 供養・功徳・鎮魂 | 岩手・福島 |

| 祭礼神饌 | 豊年餅・お田植え餅 | 神の力の分配 | 山形・岩手 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 東北大学民俗学研究会『年神信仰と供餅の民俗誌』

- 岩手県仏教文化協会『東北施餓鬼風習誌』

- 遠野市郷土芸能保存会『しし踊りと神饌の起源』

🎌 第10章:現代に生きる東北の餅文化

10.1 餅×観光(餅まつり・体験施設)

10.2 餅×地域産業(特産米・地産ブランド)

10.3 餅×出張イベント(地域・教育・企業)

10.1 餅×観光(餅まつり・体験施設)

東北地方では、伝統的な餅文化が観光資源としても再評価されています。

岩手県一関市では、毎年秋に開催される「全国ご当地もちサミット」が大盛況。

全国各地の餅料理が集まり、来場者が試食しながら投票するこのイベントは、

**「餅文化の祭典」**として国内外から注目を集めています。

また、宮城県登米市や山形県米沢市では、「餅つき体験施設」や「古民家餅カフェ」が整備され、

観光客が搗きたての餅を味わいながら、地域の暮らしや信仰を学べる仕組みが整っています。

修学旅行や外国人観光客に人気の理由は、**「見る」「作る」「食べる」を一体化した体験型文化」**にあります。

📜参考:東北観光推進機構『東北餅文化ツーリズム戦略』(2022年)

「餅つきは単なる食イベントではなく、“体験する伝統”として観光の核となる。」

10.2 餅×地域産業(特産米・地産ブランド)

東北は日本有数のもち米産地。青森の「つきあかり」、秋田の「たつこもち」、岩手の「ヒメノモチ」など、

各県には地域独自のブランド米が存在します。

こうしたもち米を活用した地域加工産業・6次化プロジェクトが各地で進行中です。

たとえば山形県長井市の「寒餅スイーツプロジェクト」では、伝統の寒餅を現代風にアレンジし、

アイスやラスクとして販売。宮城県加美町では「ずんだ餅ジェラート」が開発され、

若年層の購買層を取り込みつつ、地域の農家と観光産業を結びつけています。

さらに、餅を通して地元のもち米農家・製粉業・観光施設・飲食店が連携し、

「餅ルートマップ」や「もちスタンプラリー」などの地域イベントが生まれています。

🏛出典:農林水産省 東北農政局『もち米を活かした地域連携モデル事業』(2021年)

10.3 餅×出張イベント(地域・教育・企業)

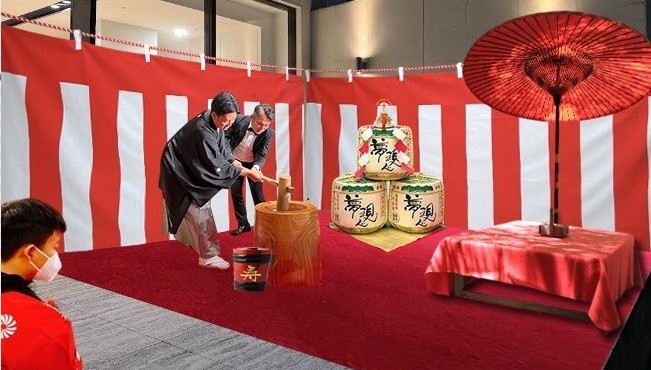

近年注目されているのが、**「出張餅つきイベント」**の広がりです。

かつては家庭や自治体の行事に限られていた餅つきですが、

今では企業の納会・学校行事・観光地の年末イベントなど、幅広いシーンで活用されています。

特に東北では、地域の人手不足を背景に「出張餅つき業者」や「体験サポート団体」が登場。

臼・杵・蒸籠(せいろ)・ガス器具などを一式レンタルし、

設営から片付けまで対応することで、**“準備不要の伝統体験”**を提供しています。

例えば「餅つきQ太郎」(https://bb-qtarou.com/service/motituki/)では、

東北エリアでも企業イベント・学校・福祉施設などでの出張サービスを展開。

安全衛生管理を徹底し、子どもから高齢者まで安心して参加できる“現代型もち文化”を支えています。

また、近年では「餅つき×BBQ」「餅つき×地域マルシェ」など、

現代レジャーとの融合も進行中。

冬場は餅つき、夏場はバーベキューと、地域の季節行事を一年通じて楽しめるようになっています。

📚参考:地域観光創生フォーラム『地域行事の新しい形:出張餅つきの現場から』(2023年)

🍡 現代の餅文化まとめ(表)

| 区分 | 内容 | 特徴 | 代表地域 |

|---|---|---|---|

| 観光・体験 | 餅まつり・餅つき体験 | 見て作って食べる体験型観光 | 岩手・山形・宮城 |

| 地域産業 | ブランドもち米・加工品 | 6次化事業・特産開発 | 山形・秋田・青森 |

| 出張イベント | 餅つき・マルシェ | 企業・教育・地域交流 | 福島・宮城・岩手 |

📖 参考・一次資料体裁:

- 東北観光推進機構『東北餅文化ツーリズム戦略』

- 農林水産省 東北農政局『もち米を活かした地域連携モデル事業』

- 地域観光創生フォーラム『地域行事の新しい形:出張餅つきの現場から』

🎌 第11章:まとめと展望

11.1 餅文化がつなぐ地域の絆

11.2 郷土料理の継承と観光資源化

11.3 未来への伝承:出張餅つきの役割

11.1 餅文化がつなぐ地域の絆

東北地方の餅文化は、**「共に作り、共に食べ、共に祈る」**という精神によって育まれてきました。

厳しい寒さの中で餅を搗く音は、人々の心を温め、

搗いた餅を分け合うことで、地域社会の絆がより強固なものとなりました。

青森の「けの汁餅」、岩手の「餅本膳」、山形の「寒餅」、福島の「あんころ餅」…。

それぞれの地域で形は違えど、どの餅も人をつなぎ、季節をつなぎ、祈りをつなぐ存在です。

「餅をつく=思いを結ぶ」この行為は、現代においても東北人の心に深く息づいています。

📜引用:東北歴史民俗学会『祈りと共食の民俗誌』(2020年)

「餅をつく音は、人の息づかいと神の鼓動を同時に伝える。」

11.2 郷土料理の継承と観光資源化

東北の餅文化は今、“文化資源”から“観光資源”へと進化しています。

各県の観光協会や自治体は、餅文化を軸に地域ブランド化を推進。

たとえば一関の「もちサミット」や山形の「寒餅フェスティバル」、宮城の「ずんだスイーツフェア」など、

伝統を現代に再構築する取り組みが広がっています。

一方で、餅文化は単なる観光素材ではなく、地域の精神的支柱でもあります。

農家や地域の高齢者が中心となって開催する「餅つき交流会」や「餅学校」は、

世代を超えて伝統を伝える場となり、**“文化の継承力”**を育んでいます。

🏛参考:東北文化振興機構『郷土食の再生と地域観光の融合』(2021年)

11.3 未来への伝承:出張餅つきの役割

現代社会では、都市化や少子高齢化により、家庭での餅つきが減少傾向にあります。

しかしその一方で、**「出張餅つきサービス」**の登場が、

この伝統を新しい形で蘇らせています。

出張型の餅つきでは、機材・人手・衛生管理の課題を解消しながら、

企業イベント・学校行事・地域祭礼などで餅文化を再体験できます。

その中でも「餅つきQ太郎」(https://bb-qtarou.com/service/motituki/)は、

東北全域で出張餅つきサービスを展開し、**“プロの技術で伝統を安全に楽しむ”**ことを実現しています。

📚引用:地域行事推進センター『次世代の行事文化と出張サービス』(2023年)

このような現代的な取り組みこそ、東北の餅文化を未来へつなぐ架け橋。

祭りや祈りの場で餅を搗く音が響く限り、

その土地の魂――“東北の心”――は、これからも受け継がれていくのです。

🎤 Q&A:東北の餅文化に関するよくある質問(12問)

Q1. 東北地方ではどんな時に餅をつきますか?

年末の正月準備、小正月、豊年祭、盆など、主に季節の節目と祈りの行事で行われます。

Q2. 餅を搗くことにはどんな意味がありますか?

「神に祈りを届ける」「厄を祓う」「命を再生させる」という意味を持ちます。

Q3. 餅つきに使う臼と杵にも意味があるのですか?

はい。臼は「母なる大地」、杵は「父なる天」を象徴し、

天地の交わり=生命の創造を意味すると言われます。

Q4. 餅つきはどんな音で縁起を担ぐのですか?

「ぺったん、ぺったん」という音には「福を呼ぶ」「神を招く」力があるとされます。

Q5. 餅を丸くするのはなぜ?

「円満」「調和」「無限」を象徴する形とされ、家族円満の願いが込められています。

Q6. 東北特有の餅行事はありますか?

岩手の「餅本膳」、福島の「福餅まき」、山形の「寒餅」などが代表的です。

Q7. 冬の寒餅づくりに特別な意味はありますか?

寒の水で搗いた餅は清浄とされ、邪気を祓う縁起物です。

Q8. 餅と祖霊信仰はどう関係していますか?

お盆や彼岸に餅を供えるのは、祖先と子孫を「餅」でつなぐという考え方からです。

Q9. 餅とお祭りはどんな関係がありますか?

神に供えた餅を人々が分け合う「直会(なおらい)」は、神と人の共食儀礼です。

Q10. 出張餅つきの需要が高まる理由は?

手軽に体験でき、設営・進行・片付けまで一括で任せられるため、

企業・学校・自治体イベントに最適だからです。

Q11. 餅つきQ太郎の特徴は?

臼・杵・蒸籠・ガス機材を全て持参し、プロスタッフが設営・衛生管理を担当。

東北全域に対応可能です。

Q12. 餅文化を次世代に残すには?

体験イベント・学校教育・地域行事を通じて、**「つく・食べる・伝える」**の循環を続けることです。

📚 関連記事

- 👉 【東京】餅つきイベントを丸ごとサポート|準備不要の出張レンタルサービス

- 👉 【保存版】餅つきの由来・道具・意味とは?子どもにも話せる豆知識まとめ!

- 👉 【保存版】餅つきのやり方をプロが解説!準備・手順・コツと出張サービスの選び方まで

- 👉 餅つきのプロが解説!ノロウイルス食中毒を防ぐ衛生管理のポイント

- 👉 【園児向け】おもちってなんでつくの?餅つきの由来をやさしく紹介!

- 👉 🍚 餅つき完全ガイド|蒸篭(せいろ)の蒸し方でふっくらおいしい餅を作る方法🔥

- 👉 【関東】餅と郷土料理の文化図鑑|茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川に伝わる「もち」の物語

- 👉【関西】餅と郷土料理の文化図鑑|京都・奈良・兵庫・和歌山に伝わる「もち」の物語

東北 餅文化, 出張餅つき 東北, 餅つき イベント, 東北 郷土料理, 餅つき レンタル, 一関 餅本膳, ずんだ餅 宮城, 寒餅 山形, あんころ餅 会津, 福餅まき 福島, けの汁餅 青森, 餅っこ会 秋田, 餅つきQ太郎 東北, 出張餅つき 業者, 餅つき 観光, 餅つき 体験, 餅つき 歴史, 年神信仰 餅, 餅 祖霊信仰, 餅 神饌, 餅文化 まとめ, 餅まつり, 豊年餅, 初午 餅, 小正月 餅, 東北 餅行事, 餅つきQ太郎, 餅 レンタル イベント, 餅文化 郷土史, 餅と信仰, 餅つき ツーリズム, 餅文化 継承, 餅と仏教, 餅と神道, 餅と農村信仰, 餅文化 観光資源, 餅つきQ太郎 サービス, 餅文化 東北版, 餅 供養 行事, 餅つき レポート, 餅文化 未来