栃木で餅つきに必要な道具と準備リスト完全ガイド

冬の風物詩といえば、杵と臼を使った「餅つき」🎍✨

栃木でも年末年始や地域行事で広く行われ、子どもから大人まで大人気のイベントです。

でも、いざ企画しようとすると…

「何を準備すればいいの?」

「杵と臼さえあればできるの?」

と悩む方も多いのではないでしょうか🤔

実は、餅つきには杵や臼のほかにも、蒸し器・餅取り粉・水を扱う桶など、多くの道具が必要です。

また、道具だけでなく 事前準備のリスト も欠かせません。餅米を前日から浸しておく、返し手や丸め手の人数を確保する、会場の水回りや火気を確認するなど、意外と細かい準備が多いんです💡

餅つき準備でよくある疑問🙋♀️

- 基本の道具セットって何が必要?

- 衛生面で注意するポイントは?

- 栃木でのイベントならではの工夫は?

この記事では、餅つきに必要な 道具と準備リストを完全ガイド としてご紹介します。

読めば、栃木で餅つきをスムーズに楽しむための段取りがしっかりイメージできますよ📖✨

餅つきに欠かせない基本の道具セット🔨🍚

杵(きね):つき手の主役💪

餅つきといえば、やはり「杵」が欠かせません。大きな木製の槌のような形をしており、蒸した餅米を臼に入れて上から振り下ろし、米粒を潰しながら粘りのある餅へと変えていきます。杵の材質には樫やケヤキなど丈夫な木材が使われ、重みがあることで一振りごとに力強く米をつぶせるのが特徴です。

- 片手杵と両手杵:子ども用や女性向けには小ぶりの片手杵、大人や本格的な餅つきでは両手杵を使用

- 重さの調整:大人用は約3〜5kg、子ども用は1〜2kg程度が一般的

- メンテナンス:使用前は水に浸して木をなじませる、使用後はしっかり乾燥させることが長持ちの秘訣

栃木の地域イベントでも、参加者の年齢や体力に応じて杵の大きさを変える工夫がされています。子どもが持てる小さな杵を用意すると、ファミリーイベントがより盛り上がりますよ👨👩👧👦✨

臼(うす):餅を受け止める器🥣

臼は餅米を入れてつくための器で、餅つきの中心的な存在です。木臼が最も一般的で、内側が滑らかに加工されているため、餅米がこびりつきにくくなっています。

- 材質の種類:クスノキやケヤキの木臼が定番。最近では軽量な樹脂製や石臼タイプも登場

- サイズ選び:直径40〜50cm程度の臼が一般的。人数が多いイベントではさらに大きいものを使う

- 安定感が大事:臼の下に「臼台」を敷き、地面と水平に固定してから使用

臼は見た目以上に重く、数十kgあるものも珍しくありません。そのため運搬や設置も事前準備の重要なポイントです。栃木の自治会イベントでは、軽量化された臼を導入するケースも増えており、安全かつ効率的に餅つきを進めています。

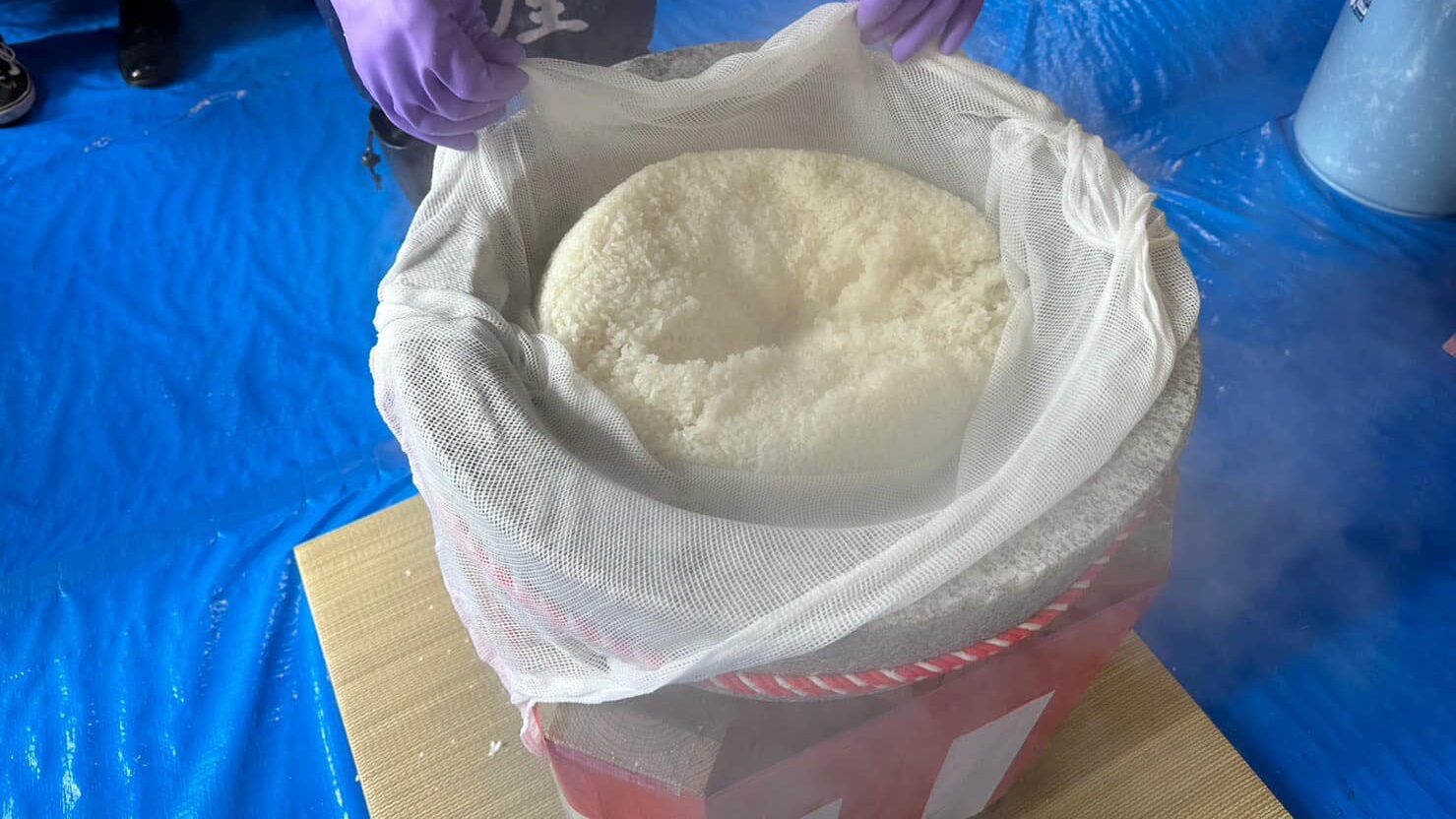

蒸し器:餅米をふっくら仕上げる必需品♨️

餅米をただ炊くだけでは粘り気が足りず、美味しい餅になりません。そこで欠かせないのが「蒸し器」です。蒸気でじっくり火を通すことで、米粒の芯まで柔らかくなり、ついたときにしっかりと伸びる餅になります。

- せいろ型蒸し器:竹や木で作られた本格タイプ。香りが良く、伝統的な餅つきに最適

- 金属製蒸し器:扱いやすく衛生的。イベントでは大容量タイプが便利

- 蒸し時間の目安:浸水させた餅米を約40分〜1時間蒸すのが一般的

蒸し器は「餅つきの成否を決める」といっても過言ではありません。蒸し加減が甘いと米粒が残ってしまい、逆に蒸しすぎるとベタつきが強くなります。経験豊富なスタッフが蒸し加減を調整すると、理想的な餅が仕上がります✨

補助で役立つ便利アイテム🧤🍽️

餅取り粉・バット:丸めやすくする工夫🍡

つき上がった餅をそのまま置くと、すぐにくっついて扱いにくくなってしまいます。そこで欠かせないのが「餅取り粉(片栗粉や米粉)」と「バット」です。餅取り粉を敷いたバットに餅を移すことで、くっつきを防ぎ、丸めやすくなります。

- 餅取り粉の役割:手や器具への付着を防ぐ

- バットの大きさ:家庭用は30cm程度、イベント用は大判サイズが便利

- 粉の選び方:片栗粉は扱いやすく、米粉は風味を損なわない

栃木の学校や子ども会イベントでは、子どもたちが餅を丸める場面が多いため、餅取り粉を多めに用意しておくと安心です。粉を手にまぶして餅を扱う姿は、まさに日本の正月風景のひとコマですね🎍✨

ボウルや桶:水や米を扱う補助役💧

餅つきの現場では、水を入れるボウルや桶も重要なアイテムです。杵や手を水で濡らしながら作業することで、餅のくっつきを防ぎ、滑らかに仕上げることができます。

- 用途の例

- 杵を濡らすことで粘りを抑え、打ちやすくする

- 餅を返すときに手を水で湿らせる

- 餅米を浸水させるための容器として使用

特にイベントでは水の扱いに注意が必要です。足元が滑らないように受け皿やタオルを用意しておくと安全性が高まります。栃木の屋外イベントでは井戸水や給水タンクを使うケースもあり、地域ならではの工夫が光ります✨

手拭き・軍手・エプロン:安全と衛生管理🧤🧼

餅つきは多くの人が参加する行事だからこそ、衛生管理と安全対策がとても大切です。そのために役立つのが手拭き、軍手、エプロンなどのアイテムです。

- 手拭きタオル:作業中に手を清潔に保つ

- 軍手:返し手が熱い餅を扱うときの保護

- エプロン:衣服を汚さないための必需品

また、最近ではアルコール消毒や使い捨て手袋を取り入れるケースも増えています。特に子ども会や商業施設での餅つきでは、来場者に安心感を与えるためにも衛生面の配慮が欠かせません。

栃木のイベント現場でも、スタッフ全員が統一エプロンを着用するなど、見た目にも清潔感のある工夫が好評です✨

事前準備リスト📋✅

餅米の量と浸水時間⏳

餅つきに欠かせないのが「餅米」です。使用する量と前日の準備が成功のカギになります。餅米は通常のうるち米ではなく、粘りが強い「もち米」を使用します。

- 目安の量:大人10人で約3〜4kg程度が標準

- 浸水時間:最低でも一晩(6〜8時間)、冬場は12時間程度が理想

- ポイント:しっかり水を吸わせることで、蒸したときにふっくら仕上がる

浸水が不十分だと、米粒が硬く残り餅になりません。栃木の寒冷地では水温が低いため、長めに浸ける工夫が必要です。餅米を準備する段階から「餅つきは始まっている」と考えるとよいでしょう🌾✨

人員配置(つき手・返し手・丸め手)👥

餅つきはチームワークが重要な行事です。道具が揃っても人員が足りないと進行がスムーズにいきません。

- つき手:杵を振り下ろす人。力のある大人が担当

- 返し手:臼の中で餅を返す人。タイミングが合わないと危険なので熟練者が望ましい

- 丸め手:つきあがった餅を一口サイズに整える人。子どもや女性も参加できる

栃木の地域イベントでは、掛け声を合わせながら交代制でつき手を回すのが一般的です。「ヨイショ!」と声をかけ合うことで安全性も高まり、会場全体が盛り上がります🎶

会場準備(屋内・屋外の違い/水回り・火気の確認)🏠🌳

餅つきを行う場所の準備も重要です。屋内と屋外では必要な設備や注意点が異なります。

- 屋内の場合:床の養生が必須。ブルーシートを敷いて餅や粉が散らばっても掃除しやすいようにする

- 屋外の場合:風や気温に注意。特に冬の栃木では寒さ対策としてテントやストーブを用意すると安心

- 水回り:手洗いや器具を濡らすための水を確保。バケツや給水タンクを準備

- 火気の扱い:蒸し器やガスコンロを使う場合は周囲に可燃物がないか確認

また、餅つきは盛り上がる一方で足元が滑りやすくなるため、転倒防止マットや段差の確認も忘れずに。栃木の公民館や学校では、専用スペースを確保して安全に運営する事例が多く見られます✨

栃木での餅つきイベントに活かせる工夫🎊👨👩👧👦

地域イベントでの道具シェア🤝

栃木では、自治会や町内会が中心となって餅つきを行うことが多く、道具を共同で所有・管理しているケースがあります。臼や杵は大きく高価なため、個人で揃えるのは大変ですが、地域でシェアすることでコストを抑えつつ伝統を継承できます。

- 自治会倉庫に保管:臼や杵を共有し、必要な時期に持ち出す

- 近隣団体との貸し借り:学校や神社が所有している場合に連携

- 共同利用のメリット:管理負担の軽減・維持費の分散

こうした道具シェアは、地域の結びつきを強めると同時に、餅つき文化を後世に残すための知恵でもあります。栃木の農村部では特に一般的な仕組みとして機能しています✨

学校・子ども会での教育的活用📚

餅つきは単なるイベントではなく、子どもたちにとって食育・伝統文化教育の場にもなります。栃木の小学校や保育園では、毎年恒例行事として「餅つき大会」を開催するところも多く見られます。

- 食文化を学ぶ:米から餅になる過程を体験できる

- 協力の大切さ:つき手と返し手の掛け合いからチームワークを学ぶ

- 世代間交流:祖父母が参加して昔の知恵を伝える機会にも

子ども会では、安全に配慮しながら小さな杵を用意し、子どもたちが主体的に参加できる工夫がされています。餅つきを通じて「日本文化を体験する喜び」を味わえるのは、栃木ならではの地域教育の強みです👧👦✨

出張サービス利用で準備を簡略化🚚✨

近年は地域や学校だけでなく、企業や商業施設でも餅つきイベントが人気を集めています。しかし、臼や杵の準備、蒸し器の設置、衛生管理などをすべて自前で行うのは大きな負担です。

そこで活用されているのが「出張餅つきサービス」です。BBQ太郎 栃木店でも、餅つきに必要な機材・食材・スタッフを丸ごと提供しているため、依頼者は場所と参加者を用意するだけで本格的な餅つきを楽しめます🎍✨

- 設営から片付けまで対応

- 餅米や追加オプションの手配も可能

- 安全・衛生管理もプロにお任せ

特に大規模イベントや短時間で多くの来場者を楽しませたい場合には、出張サービスの利用が非常に有効です。準備の負担を減らしつつ、イベントの質を高めることができます💡

餅つきがスムーズになるチェックリスト📝✨

餅つきを楽しく安全に進めるためには、当日の動きだけでなく「事前準備〜片付け」までの流れを意識することが大切です。ここでは、栃木での地域イベントや家庭での餅つきにも役立つチェックポイントをまとめました✅

準備段階📦

- 餅米は前日からしっかり浸水(6〜12時間)

- 杵・臼・蒸し器・バットなど基本道具を確認

- 手拭きタオル・軍手・エプロンを人数分用意

- 水の確保(バケツ・給水タンクなど)

当日運営👨👩👧👦

- つき手・返し手・丸め手の役割を分担

- 掛け声「ヨイショ!」でタイミングを合わせる

- 子どもには小さな杵を用意して安全に参加させる

- 臼の下に敷物を敷いて安定感を確保

片付け・衛生管理🧼

- 杵・臼はすぐに水洗いし、乾燥させてカビ防止

- 使った布巾やエプロンはまとめて洗濯

- ゴミや余った餅米の処理を忘れずに

- 次回に備えて道具をきちんと保管

このチェックリストを活用すれば、準備不足や思わぬトラブルを防ぎ、スムーズで楽しい餅つきイベントが実現できます🎍✨

出張餅つきサービスのご案内🎍✨

BBQ太郎 栃木店では、出張餅つきサービス を承っています。

ご自宅・会社・学校・自治会・商業施設など、場所を問わず「杵と臼を使った本格的な餅つき」を体験していただけます👨👩👧👦✨

サービスの特徴🍡

- 本格体験:杵・臼・蒸し器など必要な道具をすべてご用意

- 安心サポート:設営から片付けまでスタッフが対応

- イベントに最適:会社行事、子ども会、商業施設の集客イベントなど幅広く活用可能

- 衛生管理も万全:食材の仕込み・衛生面に配慮して安全に運営

ご利用料金💴

- 基本セットプラン(餅つき一式):85,800円(税込)〜

- 追加もち米:1kg 1,100円(税込)〜

- 人数やイベント規模に応じて柔軟に対応いたします

お問い合わせ📩

餅つきイベントのご相談・お見積もりは無料です!

お気軽に下記よりお問い合わせください😊

👉 🍡 サービス内容をもっと詳しく見る

👉 📄 ご相談・ご予約フォームはこちら

👉 📞 お急ぎの方はお電話でも受付中(050-6875-0762)

栃木の出張BBQもあわせてチェック👇

👉 BBQ太郎 栃木店 サービスページ

👉 BBQ太郎栃木店へのお問合わせ

- 餅つき 手順 栃木

- 栃木 餅つき 準備

- 餅つき 安全対策

- 餅つき 人員配置

- 餅つき バット

- 餅つき 栃木 体験

- 餅つき 事前準備

- 餅つき 準備 チェックリスト

- 餅つき 便利アイテム

- 餅つき 子ども会 準備

- 餅つき 道具

- 餅つき 地域 イベント

- 餅つき 準備

- 餅つき 道具 レンタル

- 餅つき 準備 リスト

- 餅つき 役割分担

- 餅つき 必要な物

- 餅つき 会社 イベント

- 餅つき 蒸し器

- 餅つき 安全グッズ

- 餅つき 臼 杵

- 餅つき 自治会 イベント

- 餅つき 餅米 準備

- 餅つき 餅取り粉

- 餅つき 人数 目安

- 餅つき 道具 メンテナンス

- 餅つき 会場 準備

- 餅つき 出張サービス

- 餅つき 衛生管理

- 餅つき ボウル